「学校教育情報化推進計画(案)に関する意見募集の実施について」(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000235000)の締切が5月20日ということなので遅ればせながら、ぎりぎりで意見を送ろうと思い作文しました。(5月16日)

第1改訂 第3段落目の「理由」を加え、部分的に修正しました。(5月17日)

第2改訂 理由の7)の挿入を初めとした部分的修正をしました。(5月19日)

最終 文章を整えて提出しました。(5月20日)

ーーーー<最終案>ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

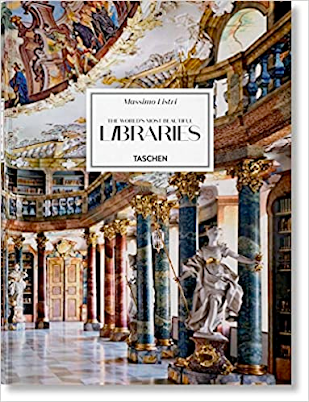

図書館の研究者です。『情報リテラシーのための図書館』(みすず書房, 2017)『教育改革のための学校図書館』(東京大学出版会, 2019)などの著書があります。

【提案の骨子】

「学校教育情報化推進計画(案)」について、公立図書館と学校図書館とを統一的に学習情報資源提供の場と捉えて、すでに存在する情報資源、資料や人的資源とを統合的に活用する条項を含めることを提言します。

【推進計画の問題点】

現在、学習者自ら情報を探索しながら問題解決を行う探究学習が、さまざまな教科や学習の場で必要とされています。そのため、学校教育の情報化においては、ICTのネットワークや端末機器の整備に加えて、そこで提供するコンテンツの整備、収集・選択、提示が必要になります。しかし、推進計画では、「③デジタル教材等の開発及び普及の推進、教科書に係る制度の見直し」で触れられている程度で、インターネット上のコンテンツや図書館資料を学習情報資源として活用することが想定されていません。これはデジタル学習教材を開発すればすむことではなくて、重大な見落としだと考えます。

【本提案の背景】

戦後、文部省においてそうした学習情報資源の扱いを視聴覚教育やメディア教育と位置づけましたが、これをどこで扱うかで初等中等教育局と社会教育局のあいだで取り合いをしていたように見えます。結局、社会教育局に視聴覚教育課ができたことで一旦は市町村単位に視聴覚教育センター・視聴覚ライブラリーがつくられます。自治体単位にセンターを設け、そこから機材やメディアを学校に貸し出す方法をとったということです。しかし、視聴覚メディアは各学校でも放送教育とか学校図書館でも扱っており、中途半端なままにICT時代を迎えました。2018年の文科省の組織改革の際に生涯学習政策局(社会教育局の後身)情報教育課(視聴覚教育課の後身)は初中局に情報教育・外国語教育課として移り、さらに2021年にそれは修学支援・教材課と名前を変えました。情報メディア教育は全省一丸となって実施するというのが理由と聞いています。

他方、戦後まもない時期から視聴覚資料を学校図書館で扱い、そこにメディアスペシャリストとしての図書館員を配置する構想がありました。文部省の初代の学校図書館担当官深川恒喜氏(その後東京学芸大学教授)はこの構想を晩年に至るまでずっと主張し続けています。それは、アメリカでスプートニクショック(1957)以降、学校図書館は読書のセンターではなくメディアセンターとして位置付けられたからです。アメリカでは創造的な科学教育は、教員による課題解決型の学習法の提示とメディアスペシャリストたるライブラリアンによる教材資料の収集提供の組み合わせによって可能になるという考え方がありました。

ここで提案する情報教育の拠点としての学校図書館という構想は私の独断ではなくて、かつて初等中等教育局「情報化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進などに関する調査研究協力者会議」の最終報告「情報化の進展に対応した教育環境の実現に向けて」(1998)およびそこにある二つの図「学校内の情報化と教育ネットワーク」「学校内の体制と外部からの支援体制」で示されました。今回の提案はそれに、公立図書館との統一的運用のアイディアを加えたものです。最終報告では司書教諭がメディア専門職とされていましたが、担当部門が総合教育政策局に移り、学校図書館法が改正された現在では学校司書がその役割を果たし、司書教諭は教育課程との橋渡しをするとした方が現実的です。2000年代には「学校図書館情報化・活性化モデル地域推進事業」が実施されてこの方面の可能性を検討しているはずです。

【提案の理由】

今、日本でも従来の系統主義から探究学習の導入へと舵を切ろうとしているときに、同様に教育課程を支援するライブラリアンの存在が不可欠になります。そしてその支援方法にデジタル教材の提供も含みます。日本でも本格的にICT教育を実施することが必要になったときに、それを自治体を単位として統合的に管理できるように図書館をベースにした地域教育情報センターを設置し、学校図書館とネットワークで結んで自治体単位の情報メディア業務を推進すべきです。その理由は次のとおりです。

1)文部科学省においては、公立図書館、学校図書館行政が総合教育政策局地域学習推進課の下にあって統一的に扱いやすい。

2)探究学習で必要となる学習資源は公立図書館の蔵書として豊富に蓄積されている。電子書籍の導入も進んでいる。公立図書館と学校図書館はもっと密接に関わり、併設ないしは統一的に運営することも視野に入れやすい。

3)公立図書館は従来の印刷メディアあるいはパッケージメディアからデジタルメディアとのデュアルモードによるサービス体制を志向している。どちらかだけでなく両方の学習資源を提供するためのノウハウがある。

4)公立図書館は当該地域の地域資料のデジタルアーカイブ化を進めていて、これが探究学習のための学習資源として有効なケースが少なくない。

5)図書館司書は単なる資料の管理者ではなく、レファレンスサービスを行う資料やメディアの専門家として、学習者が探究学習を行ったり教員が学習資源を利用した授業を行うときの助言者、支援者になることができる。

6)学校図書館にも学校司書(ないし司書)が配置されるべきであるが、人件費他の関係ですべての学校にフルタイムの専任スタッフが配置できないとしても、自治体を単位にして公立図書館と学校図書館のスタッフを計画的に配置することができる。

7)新聞記事データベースやジャパンナレッジのような学習用のオンラインデータベース、電子図書館システムなどのデジタル情報資源は、すでに自治体単位で契約しているところも少なくないが、公立図書館と全学校図書館をまとめて契約をしたほうがシステムの保守管理等も含めて運用しやすくまた経済的である。

8) 著作権法31条1項では図書館資料の私的利用のための複製を可としているがその場合の図書館に学校図書館は含まれていない。また、昨年改正されて加えられた同法31条2項により、雑誌記事等の資料を公立図書館からメールの添付ファイル等で取り寄せることも可能になった。これらの点から、学習者が自ら利用するのに学習資源を外部に求めようとすれば、公立図書館に頼ることが増えることは間違いない。

元にした最終報告はすでに四半世紀前のものですが、基本的構図は何ら変わっておらず、デジタル化が進展した現在ではむしろ実現しやすくなっていると言えるでしょう。今回、強調したいのは、国会図書館がジャパンサーチやデジタルコレクションの公開などでデジタル化で先行しているように、図書館はICT活用のノウハウをもっているということです。これまで学校図書館はそこから取り残されていた感がありますが、公立図書館と一体的に運用することで大いに可能性が広がるものと考えます。