本日(2022年5月13日)の朝日新聞(東京版)朝刊の1面の下、いわゆる三八広告の一番右側に柏書房の広告があり、2冊の新刊書の1冊がリチャード・オヴェンデン著『攻撃される知識の歴史』という本だった。この本の副題は「なぜ図書館とアーカイブは破壊され続けるのか」である。そういえば最近他にも、ロバート・ベヴァン 著『なぜ人類は戦争で文化破壊を繰り返すのか』(原書房)という本が出ている。明らかに、今ロシアによるウクライナ侵略で起きていることの裏側で知識、文化破壊が行われていることに対する警鐘であろう。

オヴェンデンという著者にはあまりなじみがないが、英国オックスフォード大学の中央図書館であるボドリアン図書館の館長である。大図書館の館長は専門職でないことも多いが、この人は英国の複数の図書館に勤めてからボドリアン図書館に移ったきっすいの専門職図書館員である。書物の書誌学的な研究があるようだ。

類書としてフェルナンド・バエス著『書物の破壊の世界史』(紀伊國屋書店)という本があった。700ページもある大冊である。この本の帯に「50世紀以上も前から書物は破壊され続けている」という文言があり、はっとさせられた。西洋の歴史は古代オリエントから始まっているとされるが、要するに考古学や歴史学の対象として証拠となるものによって展開されるので、証拠となる書物が破壊されていることにも敏感になるわけである。書物の破壊は逆に言えば書物が残されたこととの対比で語られる。だからこそ図書館が果たす役割が重視されるのである。バエスの著書は図書館もまた歴史的には書物を破壊する側にも廻っていたことを明らかにしている。

書物の保存と書物の破壊は相互関係の下で語られるべきなのだ。ウンベルト・エーコ『薔薇の名前』はアリストテレス『詩学』の第二部は失われたものとされていたのに修道院の図書館が密かに隠していたことをテーマとするフィクションである。中世のキリスト教世界ではその教えに反する書物は外に出せないからで、それは実際にあったことだ。つまり、書物を世に送ることと隠すことの両方が可能な図書館という西洋思想史の陰の側面が浮かび上がる。

私はかつて『場所としての図書館・空間としての図書館』という本を出して、欧米の図書館が都市や大学における知的インフラとして重視されてきたことについて、現地を訪ねて見たり話しを聞いたりして確認してきたことをもとに論じたことがある。この本ではまずアメリカのワシントンDCがアメリカ人にとっての重要な聖地として存在し、そこで記念碑、博物館、文書館、図書館の役割が重要であると述べた。連邦議会図書館(LC)のジェファソン館中央の閲覧室を取り巻くベランダに知のさまざまな領域を代表する16人の賢者の彫像が置かれていて閲覧者を見守っているといった具合である。ここには、アメリカの知の構成が古代ギリシアから始まる西洋的な知の系譜をそのまま取り入れていることがはっきりと分かる。

日本で入手できる図書館建築写真集

ここでは、西洋的な知の系譜を図書館がどのように扱ってきたのかをひと目で分かる図書館写真集を紹介したい。ひとまずは破壊よりも継承の方に目を向けるということだ。破壊の現場を写真にはしにくいが、継承の現場は写真になる。そしてこれがすばらしい現場になっており、日本で翻訳出版されているものも少なくないのである。また写真集なので写真の質が高いこと、印刷製本などの美的な部分も含めて優れていることなどについてコメントしておく。サイズの小さい順から並べる。最後に大きさの相互の関係を示しておこう。

最初は、『世界の美しい図書館』(パイインターナショナル, 2014)という本である。小さい本だし装幀は簡易なもので、その分価格は1800円となっていてお手軽に図書館写真を楽しめる。日本の編集プロダクションで写真とその解説をアレンジして編集したもののようで、特定の著者はクレジットされていない。

『世界の夢の図書館』(X-Knowledge, 2014)こちらも編集プロダクションで制作した写真集で上のものよりは上製本でサイズもずっと大きな版である。帯の「死ぬまでに行きたい!美しすぎる知の遺産」というキャッチコピーが示すようにややコンシューマー志向。ヨーロッパだけでなく、南北アメリカ、アジアにまで目配りしており、世界の有名図書館はカバーされているといえるだろう。

ギョーム・ド・ロビエ写真、ジャック・ボセ著『世界図書館遺産:壮麗なるクラシックライブラリー23選』(創元社, 2018)はもともとはフランスで出た本の日本語版である。写真家の名前がクレジットされているように、専門の写真家が撮った写真が豪勢で、3ページ分の横長の折込になった写真が数枚入っている。上製本である。収録されている図書館はアメリカの3館を除くとヨーロッパのものであり、それも大図書館は避けてどちらかというと小規模だが歴史があったり様式として重要だったりというものが選ばれている。通好みの写真集といえる。同じ本の英語版はもう1サイズ大きい。

ジェームズ・W・P・キャンベル著、ウィル・プライス写真『美しい知の遺産 世界の図書館』(河出書房新社, 2018)は、図書館史と図書館写真集を合体させた大型本でその意味で豪華な内容をもつ欲張りな本である。これが1万円弱なのは高くないと感じた。一点一点の図書館の写真が図書館の通史のなかに位置づけられているのでたいへん勉強になる。この本が最後に取り上げている図書館が電子図書館とかではなくて、中国の建築家李晓东の籬苑書屋という枯れ枝が外壁一面に貼り付られた籬(まがき)となった読書室であるのは何やら意味ありげである。

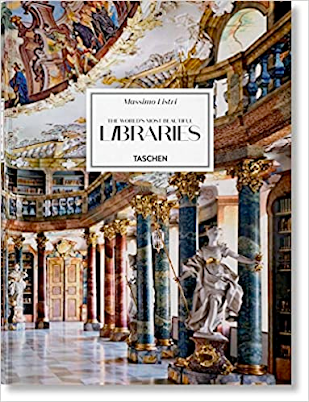

さらに大型本がある。Massimo Listri. The World’s Most Beautiful Libraries, Taschen, 2019. 縦46cm、横32cm、厚さ8.2cm、総560ページ、重さ7kgという大きさの超豪華本である。扱われている図書館は他の本に収録されているものが多いが、大きさからくる迫力は他の追随をゆるさない。価格は200USドルだそうだ。

あまりの大きさに取っ手付きの丈夫なダンボールの箱に入っている。

大きさを比べてみよう。こんなに違っている。

それにしてもここで紹介されている図書館は日本で図書館と呼ばれている機能的な建物とはかなり違ったものである。どの表紙カバーを見ても同じような意匠であることに気づくが、ゴシックとかバロック、ロココとかの美的建築的伝統様式の建物と内装のなかに書物を恭しくあるいは仰々しく配置することが、西洋の図書館の共通した前駆的なかたちである。何よりものとしての書物の存在自体を愛でて、そこに淫するがごとき経験が図書館と親しむ前提にあるのだ。そのあたりはボルヘスとかエーコあたりを読むとよく分かる。先の本『攻撃される知識の歴史』も著者オヴェンデンによるそうした書物への愛を横溢させており、それがなければライブラリアンはただの資料や情報の管理者になりさがってしまうだろう。西洋において図書館が知のインフラたりうるのはそうした思想的前提があるからだが、日本や中国では必ずしもそうではなかった。武雄のTSUTAYA図書館を皮切りに、その思想のイミテーションが流行ったのはご愛嬌だが、先の籬苑書屋のような施設が西洋から見てある種の理念型と通じているとすれば、再度、原点を探り直す必要があるのだろう。

0 件のコメント:

コメントを投稿