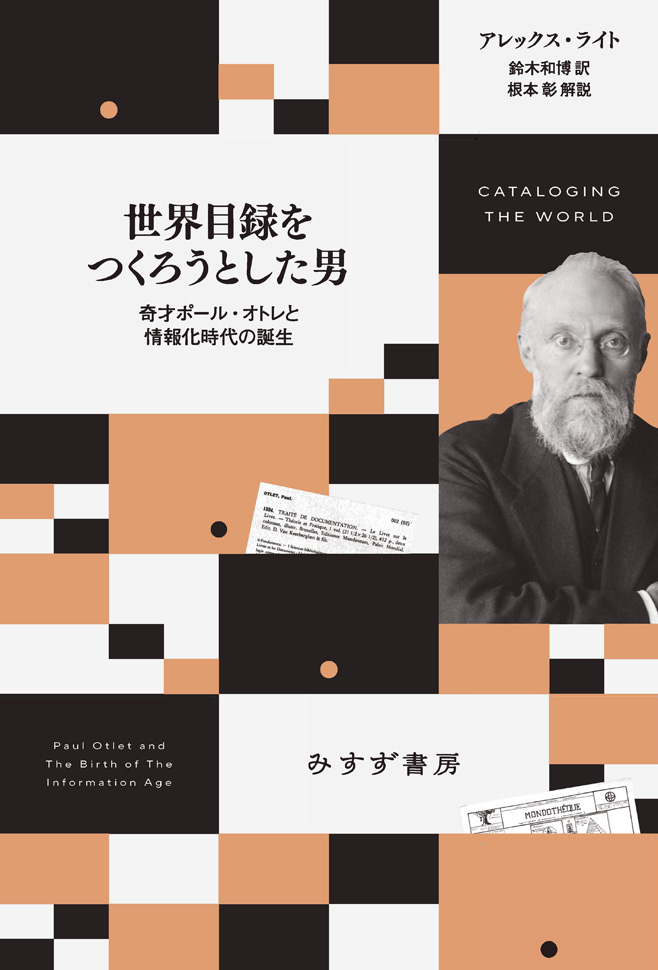

まず,ポール・オトレの肖像写真が載せられている表紙カバーを見ていただきたい。アメリカのジャーナリストであるアレックス・ライトが2014年にオックスフォード大学出版局から出したCataloging the World: the Birth of the Infomation Ageの翻訳書である。翻訳はプロの翻訳者を得て読みやすい本になった。私はこのなかで解説を担当した。昔,オトレについて少し書いたことがあるからだが,本書が日本でも紹介されることには大きな意義があると考えている。

実は,本文の「はじめに」「第1章 バベルの図書館」の一部,「おわりに」「解説」「索引」「文献一覧」がアマゾン(PCウェブ版のみ)の「サンプル」ページで読めるようになっている。出版社の大盤振る舞いなのだが,逆に言うとこのくらい情報を出さないと,これまで,日本の国際関係論とか情報社会論,メディア論などの領域でほとんど扱われていなかった人物であり,また20世紀前半のヨーロッパ大陸中央部というなじみのない舞台なので,理解されにくいと考えられたのかと思う。ぜひ,現在読める部分にお目通しいただきたい。

本文サンプル(ただし,PCブラウザでアクセスしてください)

私が書いた解説も全部が読めるので,ここでは解説をさらに補う形で本書のエッセンス部分を紹介しておきたい。

「奇才オトレ」は何をした人か

この本の冒頭では,第2次大戦が始まってナチスがベルギーを占領したときに,ブリュッセルの世界宮殿(パレ・モンディアル)と呼ばれる建物にくたびれた格好の老人がいて,ここの資料だけは世界の宝だから,保護させてくれと頼んだが,まもなくそこにあった資料類(図書,雑誌,カード目録,博物館資料,マイクロフィルムなど)の多くは撤去され,多くは廃棄されたという逸話が語られる。つまり,壮大なビジョンの下にさまざまな活動をしたオトレだが,その夢は実現しなかったことが最初に描かれている。

そこにあったモノこそ,ドキュメンテーション運動の原資にあたるもので,もともとは書籍や雑誌記事の目録カードを分類順に排列したものから始まる。つまりそれらはメタデータの集まりであったが,オトレと盟友ラ・フォンテーヌは,これをUDC(国際十進分類法)によって分類記号を付けたことが重要である。これによって,近い主題のものが近いところに並べられることで主題検索が可能になる。ただしこれだけなら,前身にあたるデューイ十進分類法(DDC)と同じであるわけだが,アメリカの公共図書館向けの分類法と違い,UDCは国際性と学術性を重視したことと,記号の組み合わせを柔軟にすることによって複雑な概念を一つのメタデータで表現できるようにした。

下記のカードボックスは「世界書誌目録(RBU)」の歴史の部分で,カードがUDCの9類で(補記:各国の歴史は94で始まる)ここはフランス44(補記:UDCでは94(44)),イタリア45(同:94(45))のカテゴリーの下で時系列に排列されていることを示す。その下の写真の中央の男性はオトレの秘書で,実際の作業は多数の女性が担っていたことが分かる。右手に見えるカードケースには最大で1600万枚の目録カードがUDC排列で並んでいたと言われる。

これにより,UDCは学術的,専門的分野で世界的に使われることになり,現在ドキュメンテーションというと専門領域のものとされる考え方は最初から備わっていた。だが,オトレらの卓見は,専門領域が個別に存在するだけではなく,それらをつなぐ原理としてUDCを設計し,ドキュメンテーションはそうした領域を超えた知を実現することを目指したところにこそある。また,オトレらは目録カードの集合体では結局のところは知への手がかりしか与えられないことから,知そのものを提供できるようにするということでマイクロ資料に着目し,メタデータとマイクロ資料をつなげることで効率的な情報検索と情報提供ができると考えた。さらには,当時現れ始めた視聴覚資料や通信技術との関係にも目を向ける。写真,映画,ラジオ,電話,そしてテレビもまたドキュメンテーションの対象となる。これらのメディアが相互に結びつくことや,それらを用いて遠隔で会議をすることも想定していた。そうした構想が分かる図が次のものである。

ここまでは図書館情報学の教科書にも出てくる話しであるが,彼らは第一次大戦までのベルエポックから第2次大戦までの時期に,世界平和をこうした知的交流によって実現することを提唱し,各国の類似の関心をもつ人たちと交流することでこの運動を拡げていこうとする。博物館展示の改革者パトリック・ゲデス,美術家ヘンドリック・アンデルセン,,パトロンとしてのベルギー国王レオポルド2世,建築家ル・コルビュジエ,視覚言語による展示の工夫を提案したオットー・ノイラート,「橋」による学術協力活動を提唱したヴィルヘルム・オストヴァルド,機械式検索システムを工夫したエマヌエル・ゴルトベルク,「世界の頭脳」を提唱した作家H・G・ウェルズらである。これらの人たちが,束の間の戦間期に19世紀的なアイディアを極限まで繋いで拡張しようとするオトレと出会い,互いに刺戟を与え合いながら活動したことが語られる。これは,ドキュメンテーション活動が知的,学術的な拡がりだけでなく,さらにそれが社会的国際的な志向性を強めていったことを示している。

オトレのドキュメンテーションの構想は,目録カードおよびマイクロ資料,マルチメディア資料による世界知へのアクセス状況がつくられ,次の段階には,それが媒介となって世界の知識人や研究者らが互いに知を共有してより高い知を生み出し,さらにそれが世界平和へとつながっていくというものであった。これは,このブログでもかつて触れた,彼の主著『ドキュメンテーション概論』に描かれた図で示されている。再度掲げると次のものである。本書のカバーを外すと表紙に当たるところに,この図の右側の部分が描かれている。

しかしながら,最初に示したようにこの構想はうまくいかなかった。その理由は明らかである。時代がすでにヨーロッパの知識人が交流することで物事が解決するようなものでなくなっていた。実際に,オトレらもアプローチを試みた国際連盟は国家を単位に国家を超えた政治組織をつくることを目標としていたが,まもなく第2次大戦が起こることを防げなかったように,事態はヨーロッパという枠で解決できなくなっていた。また,著者が実証主義(positivism)と呼んでオトレの思想の根幹にあるとするオーギュスト・コントの思想は,人類が形而上学や神学的なものから合理的で科学的なものを基にした社会の形成に移行するという啓蒙主義的なものであった。しかしながら,20世紀にはその啓蒙主義が破綻して,合理主義・科学主義が大量破壊と殺戮につながったわけであり,その意味でもオトレらの理想は時代遅れのものであった。

「情報化時代の誕生」

だが,著者はそのことを主張したあとでも,本書の副題に「情報化時代の誕生」とあるように,実証主義における技術論,それも情報技術論に多大な貢献をしたことを主張する。このことを考えるためには,西洋社会におけるデジタル技術がコンピュータ以前からあったことを指摘しておかなくてはならない。もっとも分かりやすい例だとタイプライターがある。今のノートPCの原形になったのはワープロ専用機と考える人が多いだろうが,さらに遡るとタイプライターという機械があった。西洋ではタイプライター技術は18世紀に遡るが,一般的に用いられるようになったのは19世紀末になってからで,アルファベットが26に数字が10,あといくつかの記号が40くらいのキーで表現できるキーボード(シフト切り替えで大文字,小文字他を切り替える)は現在のデジタル入力でも使われている(QWERTY排列)。つまり,キーによる情報入力はコンピュータ技術のはるか前から使われていたのである。

もう一つ別の例を挙げれば,折りたたみの楽譜を入力データとした手回しオルガンがある。次の写真は,ヨーロッパ近代において用いられていた手回しオルガンとその楽譜である。国立民族学博物館に展示されている。これは大きなものだがもっとポータブルなタイプのものもある。シート楽譜には音符の音の高さや長さに対応した穴が空いていて,これを機械に装着して裏のハンドルを手回しすると右から左にシートが送られ,基本的に穴が空いているところで音を鳴らす仕組みである。ストリートオルガンの演奏(国立民族学博物館)がyouTubeにあるのでごらんいただきたい。シート楽譜を変えることで違った曲の演奏が可能であるし,自作もできる。だから,これは楽譜が演奏のプログラムとコンテンツを兼ねているということができる。仕組みを知りたい人はこちらをみてほしい。

以上の二種類の機械は情報の入力・出力を容易にし,さらには蓄積することを容易にするものである。また,筆と紙での筆写とか,弦楽器での演奏といったものが徹底的にアナログなものであるのに対して,限定された数のキーボードや,鍵盤楽器や管楽器が有限の範囲での音を出す原理はデジタル的である。タイプライターが電動化され,後にはワードプロセッサ,パーソナルコンピュータにつながる。また、鍵盤楽器からエレクトーンのような電子楽器が現れ、シンセサイザーへとつながる。そうした機械や楽器はデジタル情報機器の前身とも言えるものである。

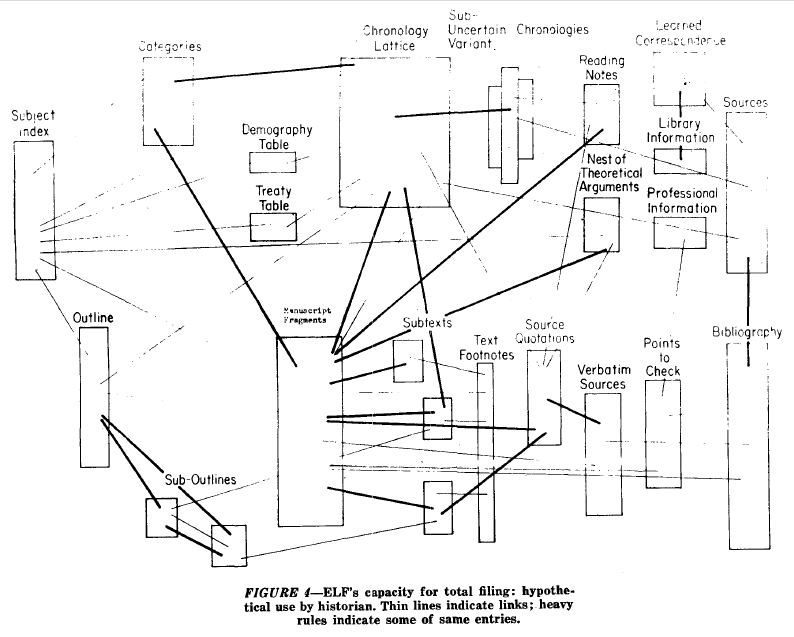

オトレはそうしたヨーロッパの文化的伝統のなかに生まれ,先ほどの図にあったように知をカタログ化することが集合的な知をもたらし,それが何らかの社会的作用につながると考えたわけだが,カタログ化された知をどのように活かすかについてもさまざまな試みをした。そして,それは20世紀後半になって実際にコンピュータの出現によって徐々に実現化していくことになる。本書の11章と12章では,パーソナルコンピュータの原型となったMemexを提唱したヴァネヴァー・ブッシュ,国防総省のDARPAで情報システム開発に関わり未来の図書館を構想したJ.C.R.リックライダー,現在のユーザーインタフェースの基礎技術を開発したダグラス・エンゲルバート,インターネット上の分散的な接続原理をワールド・ワイド・ウェブとして開発したティム・バーナーズ=リー,ドキュメント間のつながりをハイパーテキストとして開発したテッド・ネルソンなどの業績を検討している。これらはインターネットを実現するための要素技術であるが,いずれもオトレの影が射されていることを検証している。

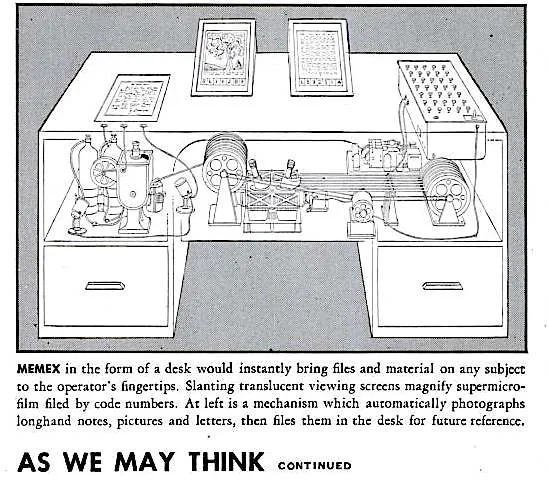

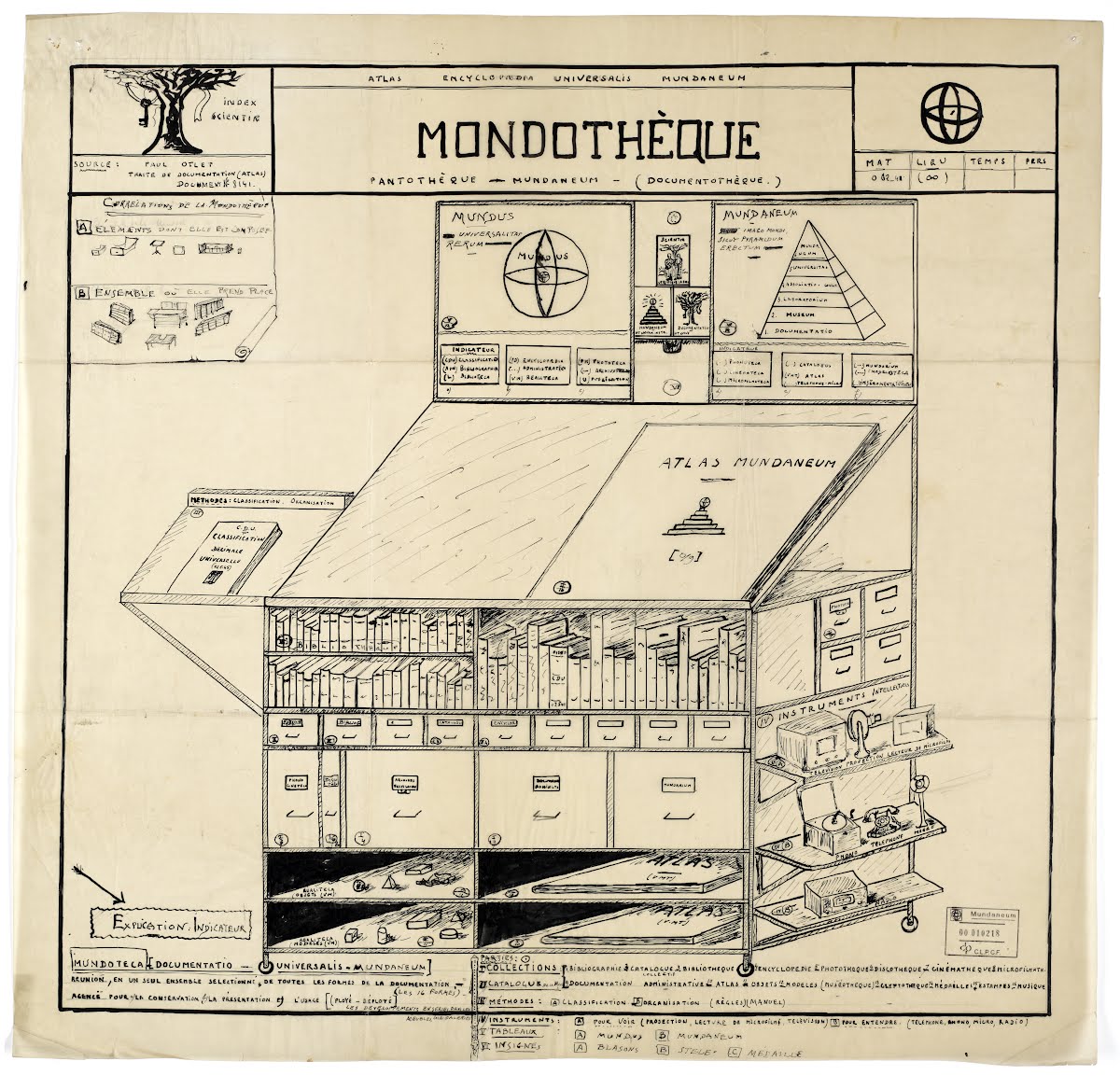

とくに,第2次大戦直後に発表されたヴァンネヴァー・ブッシュが「考えるままに」という題名の記事で示したMemexは,パーソナルコンピュータを先取りしたものとして知られているが,そこで描かれた図(本書p292)は、オトレがモンドテクと呼んで未来の個人ベースの図書館だとした図(本書p271)とよく似ている。

確かに机をベースにしてそこで個人の情報処理をする機械という意味では似ているが,よく見るとだいぶ違う。Memexは電気信号を用いた回路とマイクロフィルムを組み合わせたものであり,得られた情報は机上のタブレットのようなものに光学的に表示されるが,モンドテクの場合は,机の下の書籍,雑誌,地図,ファイル資料,模型,ラジオ,テレビ,電話などの資料・メディアが置かれ,右側に見えるカード目録で検索する。検索されたものをこの机の上に出して使う。これらは,知の蓄積,検索,表示といったことをコンパクトなサイズで行うことを意図している点で共通するが,仕組みは違っている。Memexの図の机の中にはマイクロフィルムを検索する装置であるラピッド・セレクターが置かれている。これは,マイクロフィルムの側面に先ほどのオルガンのシート楽譜のようなパンチを空けて,それを手がかりに検索できるようにしたものである。つまり,オトレのカード目録はブッシュでは電気式のものに代わっている。

ハイパーリンクの予見

戦時期をはさんで情報技術に大きな展開があったと考えられるだろう。もう一つの古くからあるデジタル技術のモールス信号をめぐって軍事情報の暗号化とその解読技術の発展によって情報の扱いがアナログからデジタルへという展開がはっきりと現れた。また,パンチ穴を利用した検索の工夫も古くからあるが,20世紀初頭にハーマン・ホレリスによる移民の統計データを検索するのに用いたことが知られている。しかしながら,その後軍事技術としてノイマン型コンピュータENIACが開発されて,2進法によるデジタル情報処理が可能になった。これは,高速の計算を可能にするだけでなく,1バイト(=8bit)が1文字を表す基本単位として,文字データ処理を可能にし,それはその後の情報処理,知識処理までも可能にするものとなった。そのときに,パンチカードはプログラムやデータ入力のためのツールとして用いられる。ブッシュのラピッドセレクターは,当時,国立農学図書館の職員だったR. R. ショーが検索装置としての実用性を高めようとしたことにつながり,その後はデジタルコンピュータに移行する。

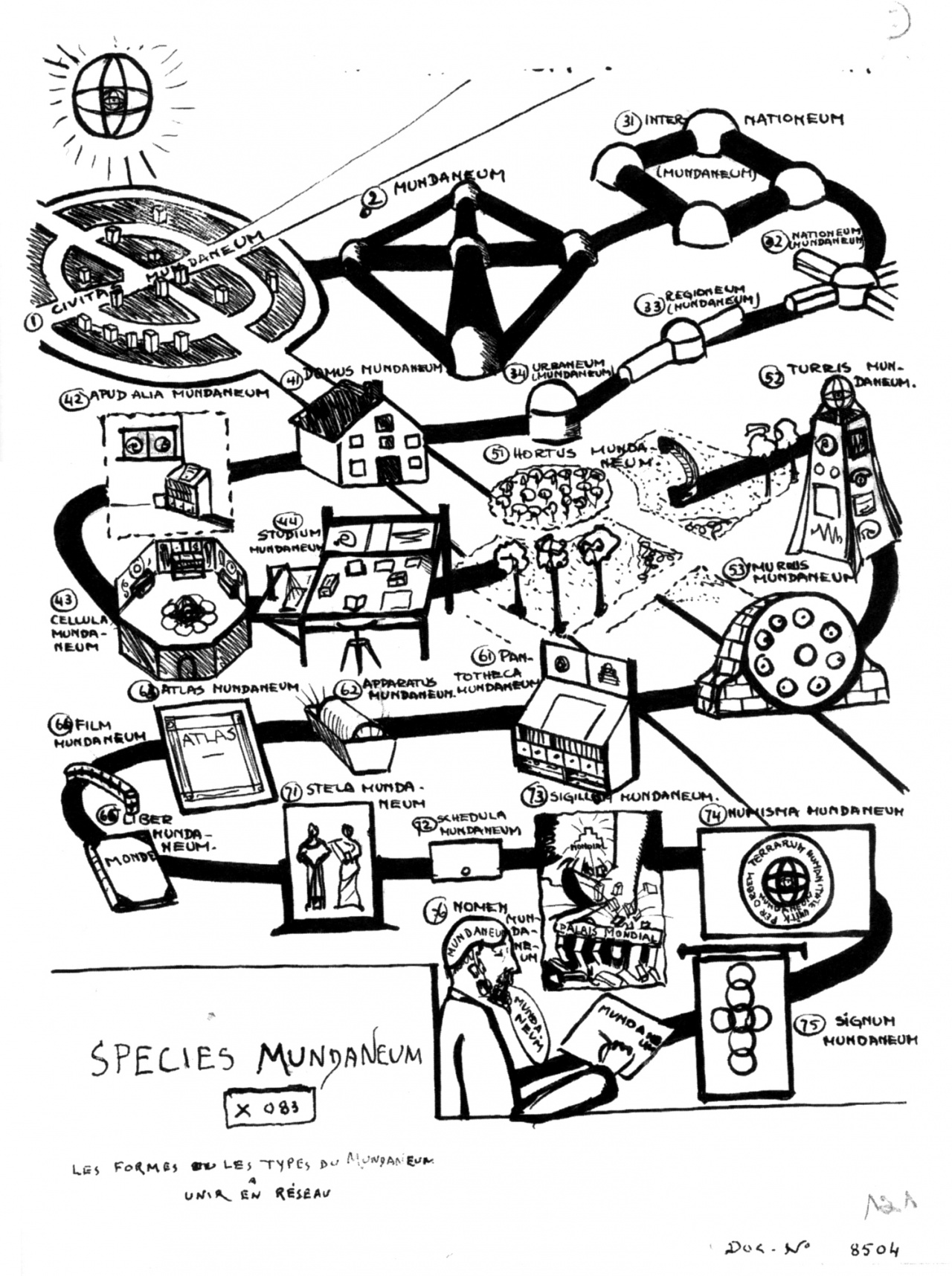

これら二つの図の間にはデジタル技術の発達があったことはいうまでもない.が,著者はオトレがそうしたデジタルコンピュータ技術の発展をあたかも予想していたようなさまざまなアイディアがあったことを強調している。オトレはムンダネウムをさまざまな機会に提案し,また図示して見せてくれた。たとえば1937年に作成された「ムンダネウムを構成するもの Species mundaneum」と名付けられた図では,さまざまな要素が上段の真ん中に置かれたムンダネウムとリンクされている様子が描かれている。たとえば,左上は世界都市,右上はインターナショナリズム,降りてきて人々の日常生活や精神生活,メディアとの関係など,さまざまな要素が描かれている。これらを繋ぐための仕掛け全体がムンダネウムだという。,

著者は,この図は引き合いに出していないが,彼の思想としては,「人間は原子や電子といった部品の集合体でしかなく,それらが組み合わさることで,独立し自律した自分という幻想が生まれる。」「社会も「知識の集合体」であり,知恵の集まりという善なるものに貢献するために,独立して機能する自律的な知識基礎となる,これを実現するためにオトレが望んだのが,だれでも使用でき,社会全体で情報を収集,作成,配信できる「知識機械」だ。」(本書, p278)と述べる。

著者は,20世紀後半に現れた情報化時代のイメージのなかで,オトレの思想に一番近いのがテッド・ネルソンが1981年に発表したザナドゥXanaduという構想だという言う。これはその後,ハイパーリンクシステムの基になったとも言われている。ザナドゥは世界規模のネットワークで膨大な数のユーザーが同時に接続でき,世界に蓄積された文字,画像,データを集積するためのものと述べられている。(本書, p.302)それを図示したものが下の図だ。著者は,オトレとネルソンはきわめて理想主義的なアイディアをどんどん出すユートピア的熱意をもつところが似ているだけでなく,熱しやすく自らの道に障害となるものに対して異常なまでの執念で打開しようとするところにも共通点があると述べている。ネルソンの案は現実的にはティム・バーナーズ=リーのハイパーリンクシステムによって実現されたと言われる。

まとめ

以上のように,本書は,ポール・オトレが20世紀前半に知のネットワーク構想をカード目録の作成から始めて,それが現在のハイパーリンクによるネットワークの出現にまで結びついていることを物語ってくれている。これまでも,Memex以降の情報技術の展開をまとめ,情報化時代の出現の歴史を語ったものはあったが,この本はそれがさらに半世紀遡った構想の実現にあったということを明確に主張している。今日,図書館情報学で使われるドキュメンテーションという用語には,文献資料の処理という意味に限定されずに,そこから情報や知識を取り出してさらに何らかの知的活動なり社会的な活動なりに結びつけるところまでも含むというメッセージが込められている。

私は解説の最後で,日本語が2バイト文字でしか表現できないことの困難性について触れた。コンピュータの仕組みそのものがアルファアベットを使うところに最適化して現れたことは言うまでもない。しかしそれだけでなく,西洋近代では機械による情報処理がすでに行われていたことが,コンピュータを単なるデータ処理の機械にとどめず,情報処理,そして本書が扱っているような知識処理への発展につながっている。この部分は図書館情報学の役割と密接に関わるものであり,本書がオトレの業績やそれが情報化時代を切り開く役割をしたしたことを紹介する動機ともなったものである。

.jpg/2560px-Remington_typewriter_1907_(03).jpg)

0 件のコメント:

コメントを投稿